桁架作为一种由直杆通过节点连接而成的承重结构,凭借自重轻、强度高、跨度大等优势,广泛应用于建筑施工、文娱活动、工业设施等领域。其中,低碳钢方管桁架因成本适中、性能稳定,成为中小型项目的首选。然而,桁架的安全性能与其安装工艺和螺栓固定质量密切相关,任何环节的疏漏都可能导致结构失稳、荷载失衡等安全隐患。本文基于工程实践与行业标准,系统梳理桁架安装的全流程技术要点,重点解析螺栓固定的关键工艺,为现场施工提供兼具严谨性与实用性的操作指南。

桁架安装前期准备与材料核验

桁架安装的质量控制应从前期准备阶段开始,这一环节直接决定后续施工的效率与安全性。前期准备工作需涵盖场地勘察、材料核验、工具配置三大核心模块,形成闭环管理体系。

场地勘察需采用 "三维评估法",即平面平整度、基础承载力、环境影响因素的综合检测。对于室内场地,使用 2 米靠尺配合水平仪测量地面坡度,要求偏差不超过 3°;户外场地除平整度检测外,还需通过地质雷达或探坑法评估土壤承载力,当土壤压实度低于 90% 时,必须采用级配砂石换填或铺设 10mm 厚钢板加固,钢板接缝处焊接处理以防止不均匀沉降。环境因素评估应包括风力等级(户外安装需确保瞬时风速不超过 6 级)、温度范围(-10℃至 35℃为最佳施工温度,低于 0℃需采取螺栓预热措施)、光照条件(夜间施工需配置 300lux 以上的泛光照明)等参数,特殊环境(如化工园区、沿海地区)还需检测空气中腐蚀性介质浓度,当氯离子含量超过 35mg/m³ 时,需选用 316 不锈钢螺栓。

材料核验实行 "双检制",即外观质量与力学性能的双重验证。低碳钢方管桁架的主管与腹杆应逐根检查,采用超声波探伤仪检测焊缝质量,要求焊缝余高不超过 2mm,无气孔、夹渣等缺陷,弯曲度控制在 1‰以内(3 米长桁架最大弯曲量不超过 3mm)。壁厚检测使用超声波测厚仪,在每根方管的两端及中点共 3 处测量,0.8mm 壁厚允许偏差 ±0.05mm,1.0mm 和 1.2mm 壁厚允许偏差 ±0.08mm。螺栓等连接件需进行硬度测试,8.8 级高强度螺栓的洛氏硬度应在 22-32HRC 范围内,配套螺母的保证载荷需符合 GB/T 3098.2 标准,弹簧垫圈的弹性回复率不低于 80%。所有材料需提供出厂合格证与第三方检测报告,证书信息与实物标识(如钢印、批次号)必须一致,发现标识模糊或证书不全的材料应立即隔离并启动追溯程序。

工具配置遵循 "精度分级" 原则,根据施工环节的精度要求配备相应工具。扭矩控制工具分为三级:一级精度工具(数显扭矩扳手)用于关键节点紧固,精度需达到 ±3%,使用前经计量机构校准并出具证书;二级精度工具(预置式电动扳手)用于次要节点,精度 ±5%,每工作日开工前用标准扭矩仪校验;三级工具(普通扳手)仅用于临时固定。辅助工具包括:激光投线仪(定位精度 ±1mm/5m)、磁力线坠(垂直度检测误差≤0.5mm/m)、扭矩倍增器(用于空间狭小部位的螺栓紧固)、螺纹规(检测螺栓牙型是否符合 GB/T 192 标准)等。工具管理实行 "一人一账" 制度,每次使用后记录扭矩值、使用时长、磨损情况等参数,当工具累计使用 500 次或出现异常响动时,强制进行精度校准。

低碳钢方管桁架的模块化安装流程

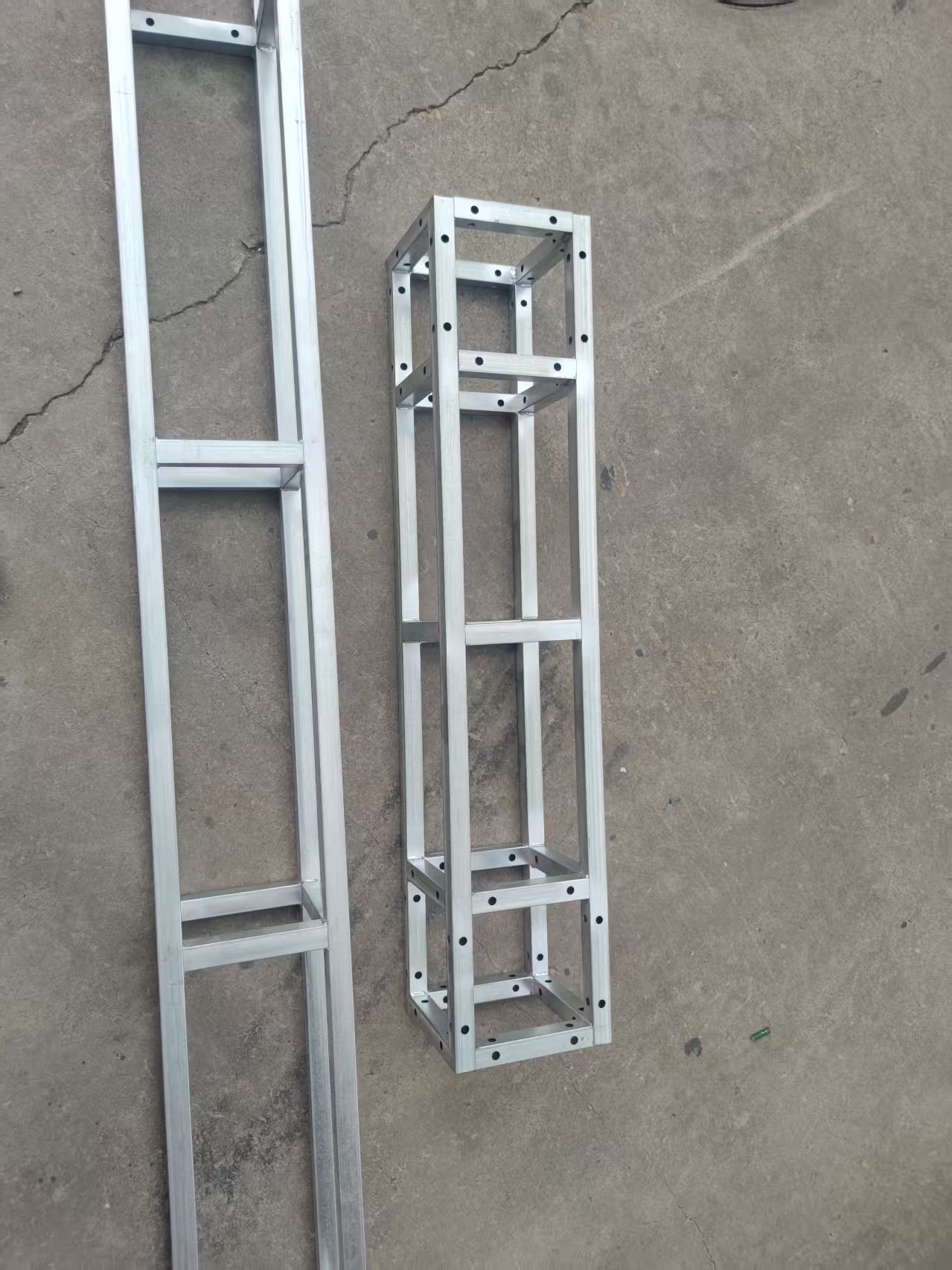

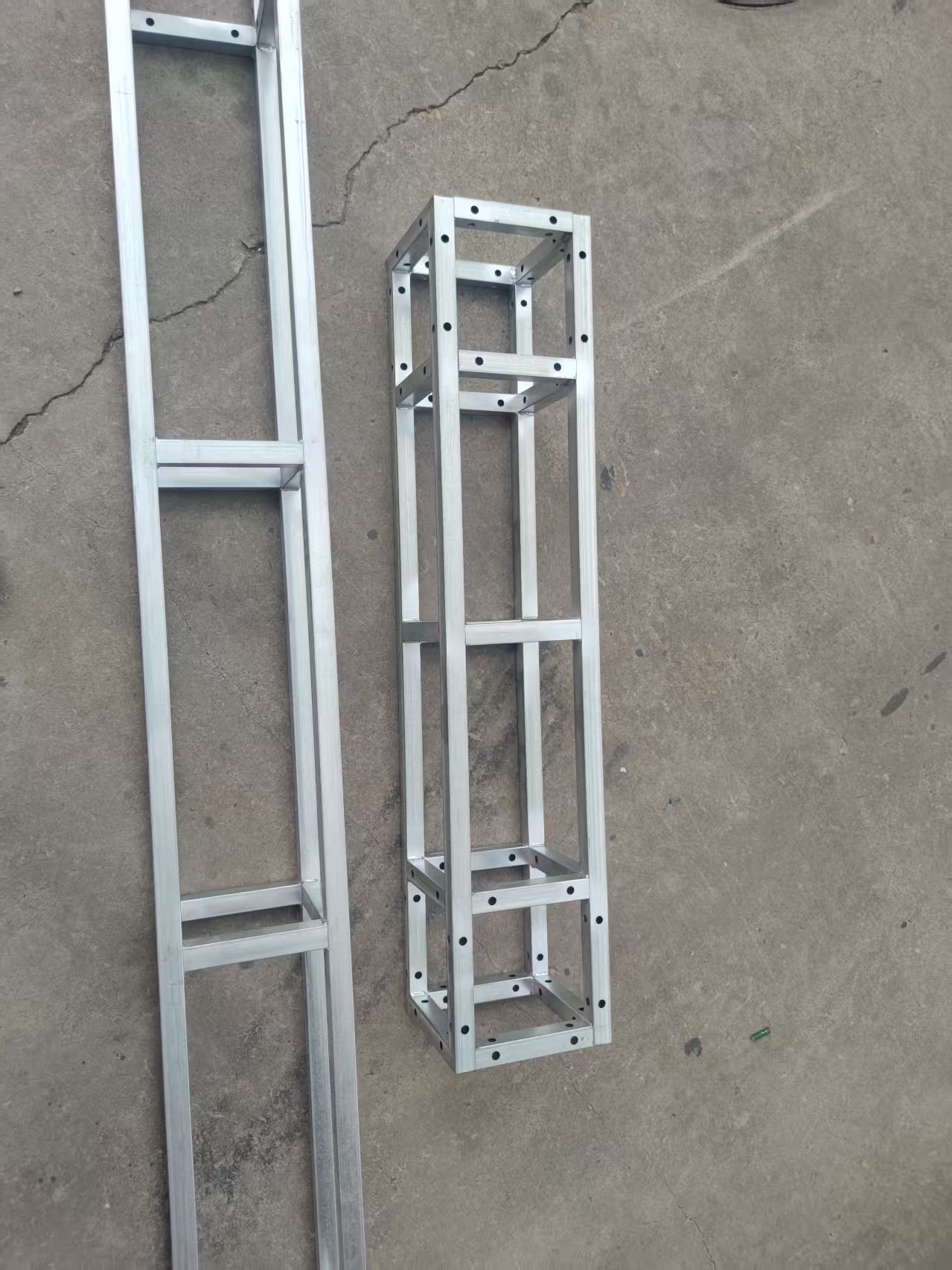

低碳钢方管桁架的安装采用模块化施工工艺,将整体结构分解为标准单元进行流水作业,既保证安装精度,又提高施工效率。模块化安装流程分为单榀预组装、整体框架搭建、附加结构安装三个阶段,各阶段需设置质量控制点,实行 "签字放行" 制度。

单榀预组装在专用工装平台上进行,平台采用 10 号槽钢焊接而成,表面铺设 20mm 厚钢板并磨削加工,平面度误差控制在 0.5mm/m 以内。预组装前需进行 "试拼",将主管与腹杆按设计图纸摆放,用定位销临时固定,测量对角线长度差,要求不超过 3mm。正式组装时,采用 "对角紧固法" 安装螺栓:先安装对角方向的 2 颗螺栓,手动拧至贴合节点板(扭矩约为最终值的 30%),再安装其余螺栓,确保节点板与杆件紧密贴合,缝隙不超过 0.3mm。对于 0.8mm 壁厚的桁架,M8 螺栓初拧扭矩为 8-10N・m;1.0mm 和 1.2mm 壁厚的桁架,M10 螺栓初拧扭矩为 15-18N・m。预组装完成后,使用专用检测胎具检查桁架的平面度,胎具上的定位块与桁架间隙应能通过 0.5mm 塞尺,不合格品需采用液压矫正机进行调直,禁止用氧乙炔火焰加热矫正。

整体框架搭建采用 "基准先行" 原则,首先确立端部基准桁架。基准桁架的垂直度采用 "双仪监控法",即同时使用激光铅锤仪(竖向精度)和全站仪(平面位置)进行定位,垂直度偏差控制在 1mm/m 以内。基准桁架固定采用膨胀螺栓 + 预埋钢板组合方案,膨胀螺栓埋深不小于 10d(d 为螺栓直径),拧紧后进行拉拔试验,M12 螺栓的抗拔力需≥20kN。多榀桁架连接时,先安装横向连接杆件(间距≤1.5m),采用临时螺栓固定(每个节点不少于 2 颗),待整排桁架调平后(用水准仪测量,标高差≤5mm),再替换为永久螺栓。跨度超过 6m 的桁架需设置临时支撑,支撑点位于跨度的 1/3 处,采用可调节螺旋千斤顶,顶撑力通过压力传感器监控,确保每点荷载均匀分配。

附加结构安装需遵循 "荷载分级" 原则,根据不同荷载类型采取相应固定方式。均匀荷载(如吊顶面板)的安装应从中间向两端推进,采用自攻螺钉固定在桁架上弦,螺钉间距 300mm,拧入深度为桁架壁厚的 2.5 倍,且不得穿透主管。集中荷载(如灯具、显示屏)必须安装在桁架节点处,采用 "螺栓 + 抱箍" 双重固定,抱箍的抱紧力通过扭矩扳手控制(M10 螺栓对应 35N・m),在荷载点下方增设斜向支撑,形成三角形稳定体系。当集中荷载超过 50kg 时,需在桁架内部增设加强肋板,肋板厚度与主管壁厚相同,采用角焊缝连接,焊脚尺寸为 6mm,焊接后进行磁粉检测。

安装过程中的质量控制点实行 "三检制"(自检、互检、专检),关键数据记录采用 "双记录法"(纸质记录 + 电子存档)。每个施工班组需配备质量员,对下列参数进行实时监控:桁架间距(允许偏差 ±5mm)、节点处螺栓外露丝扣(2-3 牙)、横向支撑垂直度(≤1°)、整体框架挠度(≤L/250)。发现超差时,立即启动整改程序,整改方案需经技术负责人审批,整改后重新检测,直至符合要求方可进入下一工序。

螺栓固定的核心技术规范

螺栓作为桁架节点的关键受力构件,其固定质量直接决定结构的整体安全性。螺栓固定技术需严格遵循 "扭矩控制、防松设计、节点匹配" 三大原则,形成从选型到终拧的全流程质量管控体系。

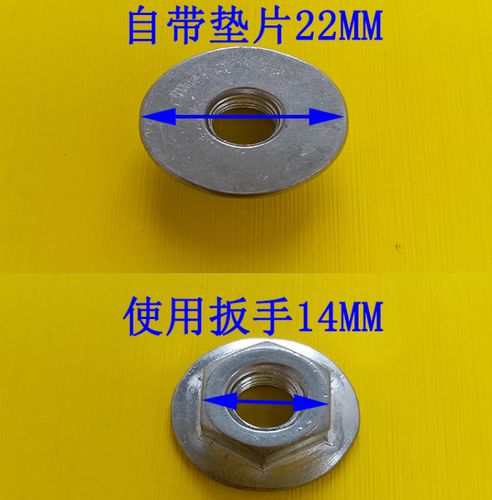

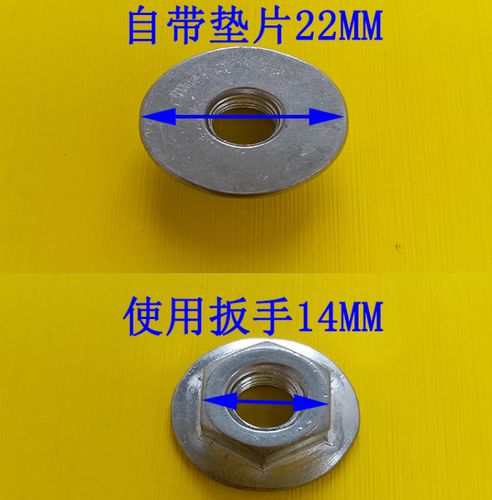

螺栓选型采用 "力学匹配法",根据桁架壁厚、荷载等级确定螺栓规格与材质。0.8mm 壁厚桁架的非承重节点可选用 M8×25mm 8.8 级螺栓,配套 10mm 厚平垫圈;承重节点需升级为 M10×30mm 螺栓,采用法兰面螺母以增加接触面积。1.0mm 和 1.2mm 壁厚桁架的主节点必须使用 M12×35mm 螺栓,材质为 42CrMo 合金钢,经调质处理后硬度达到 28-32HRC。在腐蚀环境中,优先选用 316 不锈钢螺栓,其铬镍钼含量分别不低于 16%、10%、2%,盐雾试验 480 小时无锈蚀。螺栓长度计算公式为:L = 节点板总厚度 + 螺母厚度 + 3d(外露丝扣),例如节点板总厚 12mm 时,M10 螺栓需选用 30mm 长度(12+8+10=30)。

扭矩控制实行 "分级拧紧" 制度,分为初拧、复拧、终拧三个阶段。初拧扭矩为终拧扭矩的 50%,目的是消除节点间隙;复拧扭矩为终拧扭矩的 80%,使各螺栓受力均匀;终拧达到设计扭矩值,采用 "转角法" 辅助验证,即终拧后螺栓头部转动角度应在 30°-45° 范围内。不同规格螺栓的终拧扭矩值需通过计算确定,公式为:T=K×d×F,其中 K 为扭矩系数(0.12-0.15,由试验确定),d 为螺栓直径(mm),F 为预紧力(kN,取螺栓屈服强度的 70%)。实际施工中,M8 螺栓终拧扭矩为 20-25N・m,M10 为 35-40N・m,M12 为 60-65N・m,每个工作日需用标准扭矩仪校准工具,记录校准曲线。

防松设计采用 "组合防护" 方案,根据振动荷载等级选择不同防松措施。静态荷载场景可采用弹簧垫圈 + 平垫圈组合,弹簧垫圈的自由高度为螺栓直径的 1.5 倍,压平后的残余变形不超过 15%;动态荷载(如振动设备支撑桁架)需使用双螺母防松,先拧紧主螺母至规定扭矩,再拧紧副螺母,副螺母扭矩为主螺母的 80%,两螺母之间涂抹螺纹锁固剂(如乐泰 243)。在交变荷载作用下,应采用施必牢螺纹(Serration)螺栓,其 30° 楔形螺纹可产生弹性变形,摩擦力比普通螺纹提高 3 倍以上,安装时需使用专用丝锥攻丝,保证螺纹中径公差在 6g 范围内。

节点匹配需满足 "面接触" 要求,节点板的平面度误差不超过 0.2mm/m,与螺栓头部的接触面积≥80%。当桁架主管与节点板厚度差超过 3mm 时,应采用渐变式过渡垫板,垫板坡度≤1:5,避免应力集中。螺栓孔加工采用钻模定位,孔径比螺栓直径大 1-1.5mm(M8 螺栓配 9mm 孔),孔距偏差控制在 ±1mm,相邻孔的垂直度不超过 0.5mm。安装时螺栓穿向应一致(从下向上、从内向外),便于检查与维护,同一节点的螺栓规格必须统一,禁止混用不同强度等级的螺栓。

螺栓固定质量的检测采用 "无损检测 + 扭矩复校" 的双重验证方式。终拧完成 1 小时后,使用扭矩扳手进行复拧检测,抽检比例不低于 20%,允许有 5% 的螺栓扭矩偏差在 ±10% 范围内,超过 10% 的螺栓必须重新紧固并分析原因。对于重要节点(如跨度超过 10m 的桁架支座),采用超声波轴力计测量螺栓预紧力,确保预紧力在设计值的 90%-110% 范围内。所有检测数据需形成《螺栓紧固质量报告》,包含螺栓编号、扭矩值、检测时间、操作人员等信息,作为竣工验收的必备资料。

支撑体系的优化设计与安装

桁架支撑体系是抵抗荷载变形、保证结构稳定的关键组成部分,其设计质量直接影响桁架的承重能力。支撑体系的优化设计需基于荷载类型、跨度尺寸、环境条件进行定制化配置,形成 "竖向承重 + 侧向稳定 + 基础锚固" 的三维支撑网络。

竖向支撑的布置采用 "弯矩均衡法",根据桁架的弯矩分布图确定最优支撑点位置。简支桁架在均布荷载作用下,跨中弯矩最大,应在 L/2 处设置一道中间支撑,将原单跨变为双跨,使最大弯矩降低至原来的 1/4;当集中荷载作用点距离支座 L/3 时,需在荷载点下方增设专用支撑,支撑柱的截面惯性矩应≥桁架主管的 1.5 倍。多跨连续桁架的支撑间距需按 "等弯矩原则" 设计,相邻支撑的间距比宜为 0.618(黄金分割比),使各跨的弯矩峰值趋于均衡。支撑柱的垂直度偏差不超过 1/1000,底部采用杯口基础时,杯口深度为柱截面高度的 1.5 倍,间隙用 C40 细石混凝土灌注,灌注后养护 7 天方可加载。

侧向稳定体系的设计需考虑 "平面外刚度" 要求,采用 "横向联系 + 斜向支撑" 的组合形式。横向联系杆沿桁架高度方向每隔 1.5m 设置一道,对于 0.8mm 壁厚桁架,联系杆选用 30×30×2mm 方管;1.2mm 壁厚桁架需选用 40×40×3mm 方管,两端与桁架采用螺栓连接,节点处设置肋板加强。斜向支撑的布置角度以 45° 为宜,形成三角形稳定单元,当桁架高度超过 3m 时,采用 "人字形" 斜撑,斜撑与地面的夹角偏差不超过 5°。在强风荷载区域(基本风压≥0.55kN/m²),需增设抗风柱,抗风柱与桁架之间通过刚性系杆连接,系杆的长细比控制在 200 以内,确保风荷载能有效传递至基础。

基础锚固系统需根据地质条件选择合适的形式,坚硬地基(如岩石、混凝土)可采用膨胀螺栓锚固,螺栓埋深≥10d,锚固长度内设置 2 道肋片以增强握裹力;软土地基需采用桩基承台,桩径不小于 500mm,桩长根据承载力计算确定,承台混凝土强度等级不低于 C30,配筋率≥0.15%。锚固节点的抗拔承载力需通过现场试验确定,试验荷载为设计荷载的 1.5 倍,持荷 1 小时无明显变形。对于地震设防烈度≥7 度的地区,基础与支撑柱之间需设置抗震垫,采用天然橡胶与钢板夹层结构,剪切变形允许值为 250%。

支撑体系的安装顺序实行 "先竖向后侧向" 的原则,竖向支撑安装时需使用临时缆风绳固定,缆风绳与地面夹角 45°-60°,每根支撑柱不少于 3 根缆风绳,拉力通过拉力计监控,保持均匀受力。侧向支撑安装前需先调整竖向支撑的垂直度,待竖向体系稳定后再安装横向联系杆,最后安装斜向支撑,斜向支撑的螺栓拧紧顺序应从中间向两端对称进行。支撑体系与桁架的连接节点应设置限位装置,防止桁架在温度变化时产生过大位移,限位间隙为 10-15mm,间隙内填充防火密封材料。

支撑体系的验收需进行 "静载试验",在桁架跨中施加 1.2 倍设计荷载,持荷 24 小时后测量挠度,卸载后残余变形不得超过最大挠度的 1/50。侧向刚度测试采用水平推力试验,在桁架顶部施加水平力,测量侧向位移,位移值应≤H/400(H 为桁架高度)。所有测试数据需与设计计算值对比,偏差超过 10% 时需重新验算并采取加固措施,直至符合要求。

施工安全管控与质量验收标准

桁架安装属于高空作业范畴,安全管控需构建 "预防为主、防控结合" 的管理体系,质量验收则应遵循 "量化指标、过程追溯" 的原则,确保施工全过程处于可控状态。

施工安全管控实行 "三级交底" 制度,即项目技术负责人向施工班组长交底、班组长向作业人员交底、安全员现场交底,交底内容包括危险源辨识(高空坠落、物体打击、机械伤害等)、安全操作规程、应急处置措施等,交底记录需双方签字确认并存档。高空作业(高度≥2m)必须使用双钩安全带,安全带应高挂低用,挂钩连接点的抗拉力≥15kN,作业平台需设置 1.2m 高防护栏杆,栏杆底部设置 18cm 高挡脚板,平台脚手板采用防滑钢板,铺设严密且固定牢固。

起重作业需制定专项吊装方案,根据桁架重量选择合适的起重机,起重机的额定起重量应≥1.2 倍吊装重量,吊点设置在桁架的节点处,吊索与水平面夹角≥60°,避免产生过大水平分力。吊装前需试吊,将桁架吊离地面 30cm,停留 10 分钟检查吊索、吊具及桁架变形情况,确认无误后方可继续吊装。多机协同吊装时,需指定专人指挥,各起重机动作协调一致,起升速度差不超过 0.5m/min。

电气安全管理要求所有电动工具必须使用漏电保护器(漏电动作电流≤30mA,动作时间≤0.1s),电缆线采用防水型橡套电缆,不得有破损、接头,使用前需进行绝缘测试,绝缘电阻≥2MΩ。焊接作业时,焊机外壳必须接地,接地电阻≤4Ω,作业区域 5m 范围内不得存放易燃易爆物品,配备 2 具 4kg 干粉灭火器。夜间施工的照明线路需架空敷设,高度≥2.5m,灯具防护等级≥IP65,避免雨水侵入。

质量验收实行

"分阶段验收" 模式,包括隐蔽工程验收、分项工程验收、竣工验收三个层级。隐蔽工程(如基础锚固、预埋件)验收需留存影像资料,基础混凝土强度试块抗压强度≥设计值的 100%,钢筋保护层厚度偏差控制在 ±5mm 范围内。分项工程验收重点检查:桁架轴线位置偏差(≤10mm)、垂直度(≤1/1000 且≤15mm)、螺栓终拧扭矩(合格率≥95%)、侧向支撑间距(±10mm)等指标,每个分项需形成《质量评定表》,由监理工程师签字确认。

竣工验收需满足 "功能 + 安全" 双重要求,功能性检测包括:荷载试验(1.1 倍设计荷载下 1 小时无异常)、挠度测试(≤L/250)、振动频率检测(避开共振区间);安全性检测包括:焊缝探伤(一级焊缝 100% 检测,二级焊缝 20% 抽检)、螺栓预紧力复核(偏差≤±10%)、防腐涂层厚度(≥80μm)。验收合格后需编制《竣工验收报告》,包含工程概况、检测数据、整改记录等内容,作为桁架投入使用的法定依据。

桁架的后期维护与寿命延长策略

桁架的使用寿命不仅取决于初始安装质量,更与后期维护密切相关。建立科学的维护体系可使桁架寿命延长 30% 以上,维护工作需遵循 "预防为主、及时修复" 的原则,形成周期性检查与专项维修相结合的管理模式。

日常检查实行 "季度巡检 + 年度全检" 制度,季度巡检重点关注:螺栓松动情况(用扭矩扳手抽检 10% 节点,扭矩损失超过 15% 需重新紧固)、防腐涂层破损(用测厚仪检测,局部破损面积≤0.1m² 时可现场修补)、节点变形(用直角尺测量,角度偏差超过 2° 需标记跟踪)。年度全检需进行全面检测:采用全站仪测量桁架整体垂直度,偏差超过 1/500 时需采取矫正措施;对所有螺栓进行扭矩复紧,更换锈蚀率超过 20% 的连接件;使用超声波探伤仪检测焊缝,发现裂纹立即停机维修。

防腐维护需根据环境类别制定差异化方案,普通大气环境下,每年涂刷一次醇酸磁漆(干膜厚度≥60μm);工业环境(如车间)每半年进行一次锌含量检测,锌层厚度低于 40μm 时需喷涂锌含量≥95% 的冷喷锌涂料;沿海或化工环境需采用 "环氧底漆 + 聚氨酯面漆" 复合涂层,总厚度≥180μm,每 2 年进行一次盐雾测试,涂层耐盐雾性能需≥1000 小时。除锈处理采用喷砂除锈(Sa2.5 级),表面粗糙度达到 50-80μm,确保涂层附着力≥5MPa(划格法测试)。

螺栓维护需建立 "生命周期管理" 档案,记录每个螺栓的安装日期、紧固次数、更换记录等信息。发现螺栓出现以下情况时必须更换:螺纹损伤超过 2 牙、头部有裂纹(磁粉检测发现)、屈服强度下降 15% 以上(硬度测试)。更换螺栓时需采用同规格、同等级产品,禁止用低强度螺栓替代,更换过程中需使用临时支撑,确保桁架在无荷载状态下作业,更换后按原扭矩值紧固并做防松处理。

应急维修需制定《突发故障处置预案》,针对常见故障(如螺栓断裂、杆件变形、基础沉降)明确处置流程。当发现螺栓断裂时,立即设置警戒区,用临时支撑杆替代受力,更换断裂螺栓时采用 "对称替换法"(先安装对称位置的临时螺栓,再拆除断裂螺栓);桁架变形超过允许值时,需卸载后采用液压千斤顶缓慢矫正,矫正量每天不超过 10mm,避免产生附加应力;基础沉降时,在沉降部位增设垫板,垫板采用不锈钢材质,厚度根据沉降量确定,垫板数量不超过 3 块,总厚度≤50mm。

桁架安装的技术创新与发展趋势

随着建筑工业化与智能化的推进,桁架安装技术正朝着 "精准化、高效化、绿色化" 方向发展,新型材料、智能装备与数字化管理的应用,不断提升桁架结构的安全性与经济性。

模块化预制技术实现了桁架安装的 "工厂化生产 + 现场装配" 模式,通过 BIM 模型进行虚拟预拼装,将桁架分解为标准模块(长度 1.5m、3m、6m),在工厂完成焊接、涂装等工序,现场仅需螺栓连接,安装效率提升 50% 以上。某会展中心项目采用模块化桁架,3000m² 展厅的桁架安装仅用 5 天完成,较传统工艺缩短 10 天,且节点精度控制在 ±2mm 以内。

智能拧紧系统通过 "工业机器人 + 扭矩传感器" 实现螺栓紧固的自动化与数据化,机器人末端执行器可自动识别螺栓位置,按预设程序完成分级拧紧,扭矩控制精度达到 ±1%,每颗螺栓的紧固数据实时上传至云端,形成可追溯的质量档案。在上海进博会场馆建设中,智能拧紧系统的应用使螺栓合格率从 95% 提升至 99.8%,减少了 80% 的人工复检工作量。

新型复合材料桁架的应用拓展了传统钢结构的边界,碳纤维增强复合材料(CFRP)桁架自重仅为钢桁架的 1/4,抗拉强度却达到 3000MPa 以上,在大跨度桥梁、轻量化建筑中优势显著。某过街天桥采用 CFRP 桁架,跨度 24m,重量 8 吨,较钢桁架减少 12 吨,基础成本降低 30%,且无需防腐维护,全生命周期成本下降 40%。

数字化监测技术实现了桁架结构的 "健康状态" 实时感知,在关键节点安装应变传感器、倾角传感器、温湿度传感器,通过物联网传输数据,建立桁架的数字孪生模型,当监测值超过阈值时自动报警。某体育中心的屋顶桁架采用数字化监测系统,成功预警了 3 处螺栓松动和 1 处局部变形,避免了安全事故的发生,监测数据还为后期维护提供了科学依据。

绿色施工技术在桁架安装中的应用体现了可持续发展理念,采用低挥发性涂料(VOC 含量≤100g/L)减少空气污染,焊接烟尘收集率达到 95% 以上;旧桁架的拆除采用 "无损拆解" 技术,80% 以上的构件可回收利用,螺栓经检测合格后重新涂装使用,材料回收率提升至 70%;施工现场采用太阳能照明、电动起重机等清洁能源设备,碳排放较传统工艺减少 30%。

未来,桁架安装技术将向 "智能建造" 全面升级,通过数字孪生实现全生命周期管理,机器人集群安装实现无人化施工,新型材料的创新应用将突破跨度与重量的限制,使桁架结构在更广阔的领域发挥作用。施工企业需紧跟技术发展趋势,加强人才培养与设备更新,推动桁架安装从 "经验型" 向 "科技型" 转变,为建筑工程的安全与高效贡献力量。

结语

桁架安装与螺栓固定是一项系统性工程,涉及材料科学、结构力学、施工技术等多学科知识,任何环节的质量控制都至关重要。从前期准备的细致核验,到安装过程的精准操作,再到后期维护的科学管理,每个步骤都需遵循规范、注重细节,才能确保桁架结构的安全可靠。

随着技术的不断进步,桁架安装将更加依赖数字化、智能化手段,这要求从业人员不仅要掌握传统工艺,还要具备新技术应用能力。通过持续学习与创新实践,将先进技术与工程经验相结合,才能不断提升桁架安装的质量与效率,为各类工程项目提供坚实的结构支撑。

在未来的工程建设中,桁架结构仍将发挥不可替代的作用,而严谨的安装工艺与科学的管理方法,将是确保其安全服役、延长使用寿命的关键。只有坚守质量底线、追求技术创新,才能推动桁架安装技术不断迈上新台阶,为建筑行业的高质量发展奠定基础。