在现代钢结构工程中,高强度螺栓连接如同人体血管枢纽,承担着传递荷载、维系结构整体性的关键作用。据统计,一座万吨级钢结构桥梁的关键节点可能涉及数万套高强度螺栓,其连接性能直接决定结构在地震、风荷载等极端工况下的安全储备。然而,工程实践中因扭剪型与大六角头高强度螺栓混用导致的事故屡见不鲜:2018 年国内某钢箱梁桥通车 3 年后因螺栓混用引发局部坍塌,检测显示混用节点预紧力差异达 42%;1995 年日本阪神地震中,部分钢框架因螺栓混用提前失效,加剧了结构破坏程度。

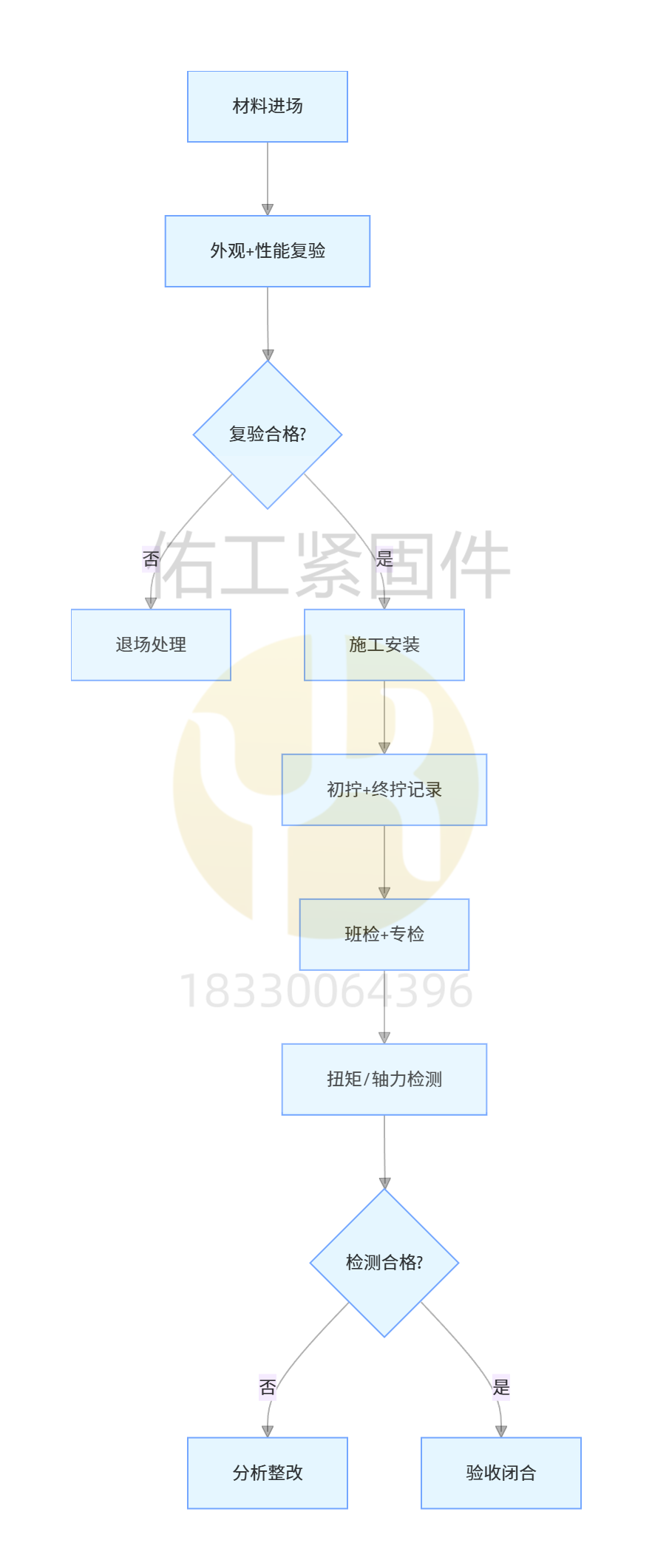

螺栓混用绝非简单的施工失误,而是对钢结构连接 "性能一致性" 设计原则的根本违背。本文将从材料力学本质、施工工艺冲突、规范合规性等多维度,系统剖析混用危害,并构建涵盖 "材料进场 - 施工安装 - 验收检测 - 后期维护" 的全流程管控体系,为工程技术人员提供可落地的解决方案。数据引用均来自 GB 50205、JGJ 82 等国家标准及权威研究成果,确保技术内容的准确性与实操性。

高强度螺栓连接的力学本质在于通过预紧力在连接板间形成摩擦力,以抵抗外荷载。扭剪型与大六角头螺栓的预紧力控制机制存在本质差异:

当两者混用,同一节点内螺栓预紧力差异可能超过 25%,直接导致:

两类螺栓的施工工艺存在不可调和的矛盾:

验收方法的不匹配使混用螺栓的质量隐患难以被发现:

混用对结构安全的影响具有累积性与滞后性:

建立螺栓 "二维码身份证",记录:

技术交底:绘制《螺栓类型分布图》,明确每类螺栓的施工区域,禁止跨区使用;

工具校准:扭矩扳手每半年校准一次(误差≤±3%),扭剪扳手需标定梅花头断裂扭矩(如 M20 螺栓为 170-220N・m);

连接板处理:采用砂轮打磨摩擦面(粗糙度 Ra≥50μm),抗滑移系数测试值应比设计值高 20%。

| 工序 | 扭剪型螺栓操作要点 | 大六角头螺栓操作要点 |

|---|

| 初拧 | 用电动扳手施加 50% 终拧扭矩,标记初拧位置 | 用扭矩扳手拧至 50%-70% 终拧扭矩,划线标记 |

| 终拧 | 用扭剪扳手拧断梅花头,断裂位置应在环槽处 | 按计算扭矩终拧(T=K×P×d),误差≤±10% |

| 质量标记 | 断裂梅花头旁画√,未断裂画 × 待处理 | 终拧后在螺母与垫圈间画斜线标记 |

| 检测项目 | 标准要求 | 实测值 | 结论 | 处理意见 |

|---|

| 扭矩系数 | 0.110~0.150,σ≤0.010 | 0.132 | 合格 | - |

| 紧固轴力(kN) | M20:154~186 | 172 | 合格 | - |

| 梅花头断裂率 | 100% | 98% | 不合格 | 2 套未断裂,需复验扭矩 |

| 规范名称 | 核心条款 | 混用相关要求 |

|---|

| GB 50205-2020 | 6.3.1 条:进场复验要求 | 未明确禁止两类螺栓混用,但强调连接副匹配性 |

| JGJ 82-2011 | 3.1.5 条:接头螺栓类型一致性 | 同一接头不应混用不同类型高强度螺栓 |

| AISC 360-16 | J3.10 条:螺栓类型控制 | 明确禁止不同类型螺栓在同一节点使用 |

| JASS6(日本) | 5.3.2 条:螺栓群类型统一 | 同一螺栓群应采用同类型螺栓,否则需专项验证 |

钢结构螺栓混用问题的本质,是工程管理中 "技术认知 - 工艺执行 - 规范落地" 的断层。据中国钢结构协会统计,规范执行到位的项目,螺栓相关事故率可降低 92%。本文构建的全流程管控体系,不仅是技术方法的集合,更是质量管理理念的转变 —— 通过材料进场的 "铁面把关"、施工过程的 "工序锁定"、验收环节的 "数据说话",将螺栓连接的可靠性建立在科学管理而非个人经验之上。

在 "新型基础设施" 建设浪潮中,钢结构正朝着更大跨度、更高精度发展,螺栓连接作为 "结构神经",其性能稳定性愈发重要。建议工程参建各方将本文所述管控措施纳入企业标准,结合 BIM 技术、物联网监测等手段,打造螺栓连接的 "数字孪生" 管理体系,真正实现从设计意图到建造实现的精准传递,为百年工程筑牢安全根基。

附录:常用高强度螺栓技术参数表

| 螺栓规格 | 性能等级 | 设计预紧力(kN) | 扭矩系数 K | 终拧扭矩(N・m) |

|---|

| M16 | 10.9S | 109~133 | 0.11~0.15 | 240~330 |

| M20 | 10.9S | 154~186 | 0.11~0.15 | 420~510 |

| M24 | 10.9S | 222~270 | 0.11~0.15 | 780~940 |

| M30 | 10.9S | 324~390 | 0.11~0.15 | 1350~1620 |